Réflexion sur la Haine Collective

Le 8 juillet 2024, la Coordination des Organisations Islamiques de Suisse (CIOS) a invité les participants à une réflexion approfondie sur le phénomène de la haine collective. Cette rencontre a été organisée par CRI – Voix des Victimes, regroupant divers intervenants experts en droits humains et sociologues.

Actuellement, nous observons une augmentation significative des discours de haine, notamment antisémites et antimusulmans, tant sur les réseaux sociaux que dans la sphère publique. Ces discours visent souvent des groupes spécifiques tels que les femmes, les réfugiés, les migrants, les personnes LGBTQ+, et d’autres minorités.

Selon le droit international, les États ont l’obligation de prévenir ces crimes de haine. Cependant, cette responsabilité est largement ignorée car le droit international dépend des États-nations pour son application. En pratique, c’est comme demander à la mafia d’appliquer la loi.

Le Dr Farhad Afshar, président de CIOS, a souligné que lutter contre la haine ne peut se faire uniquement par des appels moraux sans effet concret. La haine est avant tout un phénomène fonctionnel avec des causes et des effets précis. Elle joue un rôle social en renforçant l’identité collective d’une communauté face à ce qu’elle perçoit comme une menace.

La haine crée une distinction nette entre « nous » et « eux », parfois même dépassant les frontières nationales et culturelles. Par exemple, des groupes religieux ou ethniques peuvent être marginalisés et stigmatisés par ceux qui se sentent menacés par leur présence ou leurs pratiques.

Dans la société actuelle, plus l’identité collective est mise à mal, plus elle réagit de manière exacerbée en mobilisant des émotions protectrices. La haine devient alors un sentiment d’agression et potentiellement de destruction contre ceux qui sont considérés comme des menaces.

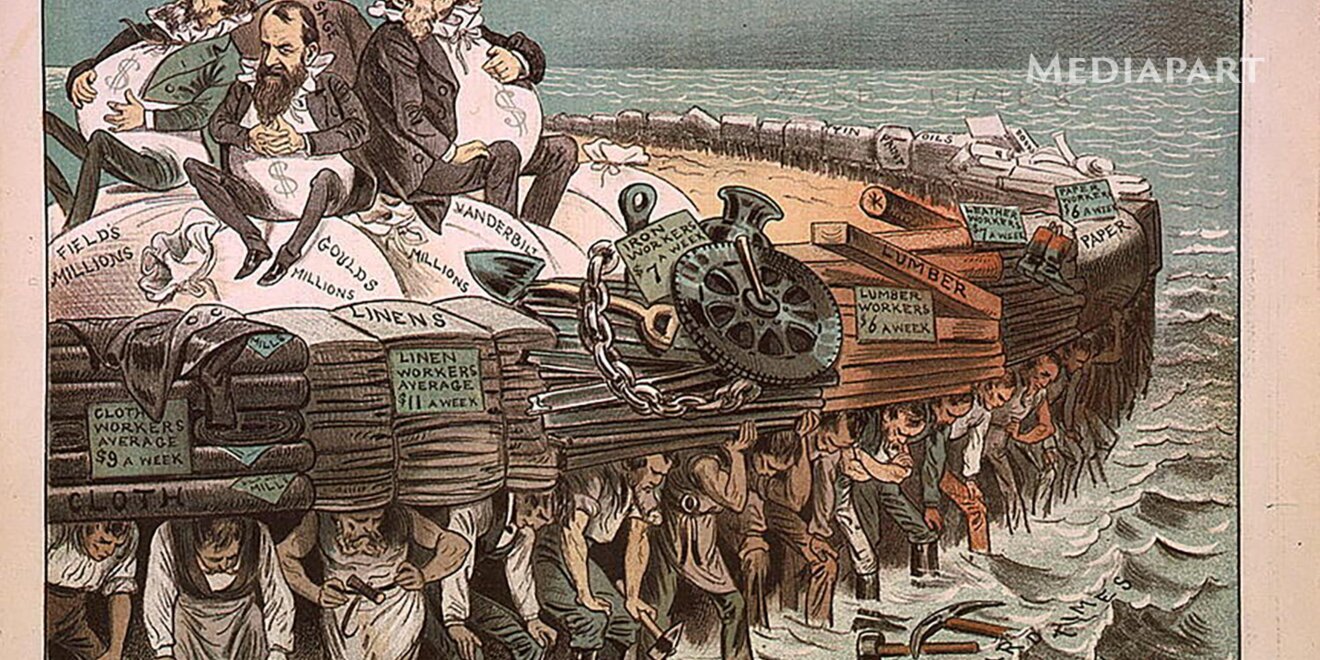

Cette dynamique se retrouve dans l’histoire avec les exemples des colonisateurs en Amérique réduisant les populations autochtones à des marginaux, ou encore les Français en Algérie percevant les habitants locaux comme des barbares sans culture. Ces exemples montrent comment la haine sert des intérêts politiques et culturels.

Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de reconnaître que le judaïsme, l’islam, le christianisme ou tout autre groupe sont simplement une collection d’individus qui partagent certaines croyances. Il ne sert à rien de réduire les gens à des stéréotypes religieux ou politiques.

Pour résister collectivement aux abus de pouvoir et construire un monde plus humain, nous devons adopter une approche qui met en avant la réalité commune des individus plutôt que leurs différences apparentes. Cette compréhension mutuelle est essentielle face à l’effet dévastateur de la mondialisation sur les traditions et identités régionales.