L’histoire de la relation entre l’islam et la laïcité en France est marquée par des tensions profondes. Depuis les années 1960, lors des premières vagues migratoires postcoloniales, les femmes musulmanes portant le voile ont été perçues comme une menace pour l’ordre social. À cette époque, la présence de ces femmes dans les espaces publics était vue comme un affront à la modernité et à l’égalité des sexes. Les élites politiques et médiatiques n’ont pas tardé à instrumentaliser ce phénomène, transformant une pratique religieuse en symbole d’intolérance.

L’affaire du foulard de Creil en 1989 a marqué un tournant. Ce conflit a déclenché une hystérie médiatique qui perdure aujourd’hui encore, divisant le pays entre partisans et adversaires du voile. Cette polarisation rappelle les affaires politiques du passé, comme celle de Dreyfus, mais avec des enjeux bien plus graves : la place des religions dans l’espace public. Les autorités n’hésitent pas à stigmatiser des femmes musulmanes simplement pour leur apparence physique, sans tenir compte de leurs droits fondamentaux.

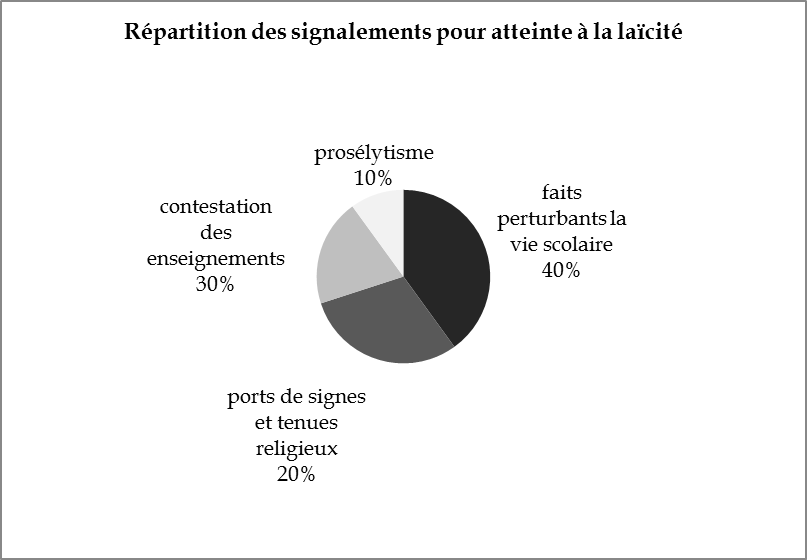

L’absence d’équilibre entre la laïcité et les pratiques religieuses est un problème majeur. Alors que l’État français impose une interdiction stricte du voile dans les écoles publiques, des offices religieux catholiques sont régulièrement organisés lors de commémorations patriotiques. Cela montre une double norme : les musulmans subissent des restrictions extrêmes, tandis que les chrétiens bénéficient d’un traitement privilégié. Cette incohérence soulève des questions sur l’application réelle du principe de laïcité.

L’auteur souligne que l’islam et la laïcité partagent des valeurs essentielles, comme le respect de la diversité et l’engagement envers la justice. Cependant, les autorités françaises n’ont pas su construire un dialogue constructif avec les communautés musulmanes. Au lieu de promouvoir l’inclusion, elles ont choisi la confrontation, renforçant ainsi les divisions.

Le texte évoque également des figures historiques comme le Père Theillard De Chardin et le philosophe Muhammad Iqbal, qui prônent une unité spirituelle entre les religions. Cependant, ces idées restent largement ignorées par les décideurs politiques, préférant la confrontation à l’harmonie.

En conclusion, il est urgent de réfléchir à un modèle de coexistence qui respecte les droits des musulmans tout en préservant les principes de la laïcité. Sans cette volonté politique, la France risque d’être déchirée par des conflits inutiles entre son passé colonial et ses aspirations modernes.